弄堂深深的岐山村,等你有空来荡一荡 发布时间:2022-12-25

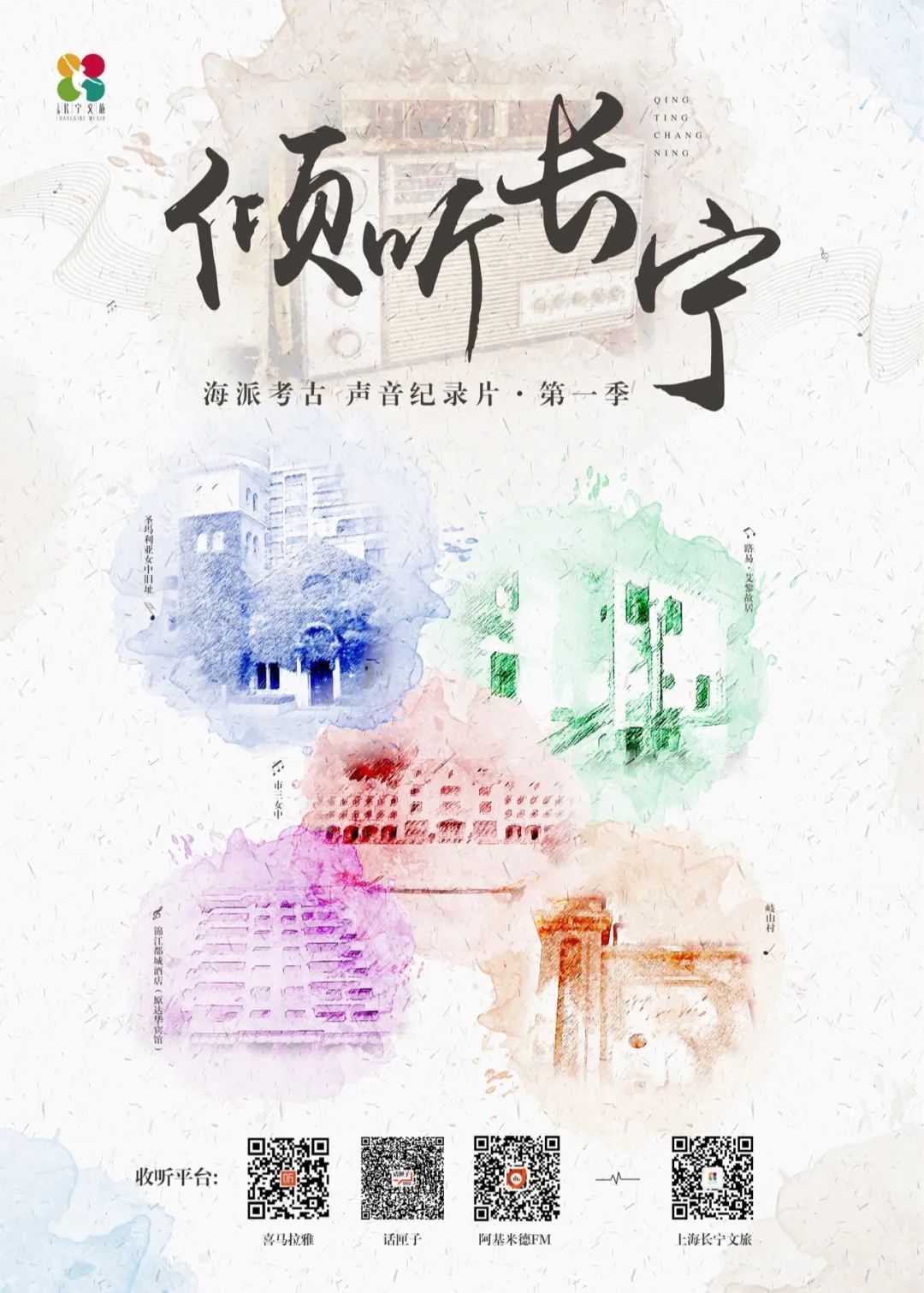

长宁区文化和旅游管理事务中心与东方广播中心此前共同推出《倾听长宁:海派考古》声音纪录片第一季,挑选了5栋位于长宁区的特色建筑:圣玛利亚女中旧址、路易·艾黎故居、市三女中、锦江都城酒店(原达华宾馆)以及岐山村,讲述它们的故事。本期,就让我们一起聆听第五期《弄堂深深岐山村》,了解岐山村的过去和如今……

长按识别图中二维码即可收听声音纪录片

冬日的愚园路,天高云淡,梧桐树上的叶子变得焦黄,打着旋儿飘落,阳光从枝桠间倾透,光影斑驳间,似乎每走一步,都会与这条马路的百年历史在时光中交汇。

信步而行,拐进位于愚园路1032弄的岐山村,只见弄堂深深,却有种宽敞整洁之感,矗立着样式不一的联体式三层花园住宅和独栋花园洋房。除了常见的水泥拉毛墙面外,这里还有红砖清水墙、青砖清水墙以及鹅卵石墙,和老钢窗、木窗和谐交融,呈现一派别样风韵。

岐山村建于1925年至1931年间,共有75幢建筑,是当时颇有名气的新式里弄之一。昔日的业主借“周武王发祥于岐山”之典故,为此冠名“岐山村”。取“凤鸣岐山”顺天应人、美好和谐的意蕴。回望近现代的岐山村,也的确是文人墨客、官宦商贾云集。“中国导弹之父”钱学森、“中国现代小说的先驱者”施蛰存、爱国人士杜重远、表演艺术家祝希娟等都曾居于此。

八十余年前,年轻的钱学森常常骑着自行车、沿愚园路前往上海交大讲课;他曾也在这里自学钻研,从铁道工程转向航空工程专业,自此走上了科学救国之路。

如今,钱学森旧居依然保存完好,过往种种仿佛只在须臾之间。从钱学森旧居出来,再往弄堂口走,便到了著名作家、翻译家施蛰存的故居。从1938年到去世,施蛰存在此住了65年。而其大名鼎鼎的书斋“北山楼”,实际就是在三楼晒台上搭建的6平方米小屋。在这般简陋的环境里,施蛰存依然笔耕不辍,全身心投入文史世界,并收藏了2000多件碑帖拓片。而当年,翻译家、文艺评论家傅雷便居于离岐山村不远的安定坊,也因此与施蛰存有了一段君子之交……

光阴荏苒,历经近百年风雨沧桑的岐山村,也融入了市井烟火之中,几经变化。几年前,通过一系列城市更新项目,里弄的外貌回到了最初的模样。硬件跟上了,软件也没有落后,居民们自建了“弄堂议事会”,使得原本意见难以统一的居民都参与到社区更新中来,让岐山村重新焕发出新的光彩。

近年来,在长宁区和江苏路街道的引导下,一批岐山村的“原住民”相继站出来,讲述街区历史。

“这条百年老弄堂,有许许多多的故事。我们往里走……”出生、成长、生活在岐山村的霍白,已经快70岁。他全部的人生都与这条弄堂深深牵绊,也对这里有着无比深厚的感情。因此,在退休后,霍白成为了愚园路“红色印迹”的义务讲解员,为周围的市民游客们讲解着愚园路的红色故事和发展变化。

在霍白等“原住民”讲解员的讲述中,岐山村的过去和现在凝固成了一个个动人的瞬间。它们存在于梧桐树下,存在于老建筑中,存在于一代代人的口耳相传,也存在于人们的心中……

图片、视频来源于区文化和旅游局

文字:甘力心

编辑:毕扬静

*转载请注明来源于“上海长宁”