从“努力”到“长宁”,这个70多岁的沪剧团为何依然年轻 发布时间:2022-02-18 信息来源:上海长宁

上周,一场沪剧盛事——“岁月流珍——纪念著名沪剧表演艺术家顾月珍先生诞辰一百周年沪剧演唱会”在虹桥艺术中心拉开帷幕。这场经典荟萃、名家云集的大型沪剧演唱会现场掌声雷动,全网观看直播人次超45万,引发诸多关注。演唱会后,“长宁沪剧团”这个名字被不少人津津乐道。成团73年,为何“她”依然如此“年轻”,如此受欢迎?

从“努力”到“长宁”

“努力”精神赓续始终

长宁沪剧团的前身为沪剧演员顾月珍于1949年自筹资金组建的“上海市努力沪剧团”。当时,顾月珍满怀对党、对祖国、对人民的热忱,积极响应政府号召,投身于沪剧改革,坚持创作上演现代戏。《王贵与李香香》《好媳妇》《母与子》《翠岗红旗》《赵一曼》等一系列反映革命斗争和现实生活的剧目,给观众留下了深刻印象。顾月珍曾说:“名叫努力,就是希望我们这个剧团,人人要努力,作出一个很好的榜样来。”

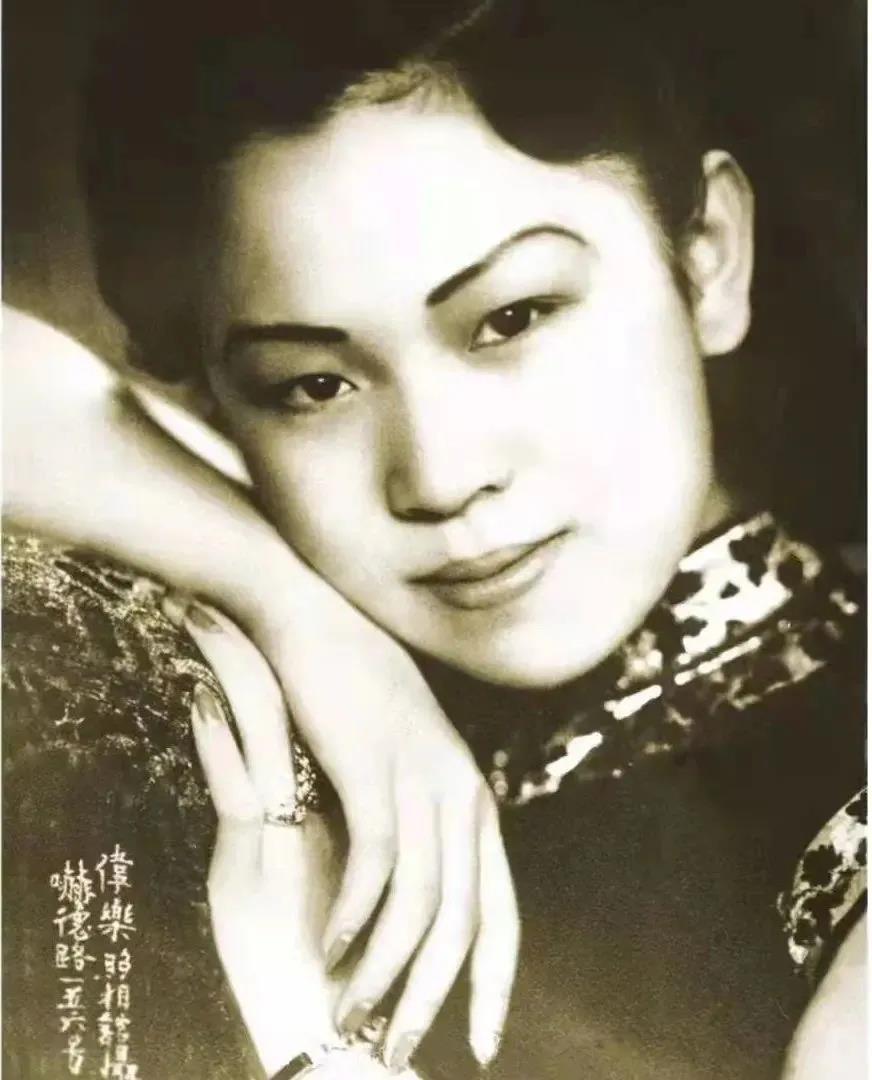

沪剧名家顾月珍

1979年10月,剧团重建,并改名为“上海市长宁沪剧团”。

2006年,长宁沪剧团正式成为上海市非物质文化遗产保护单位。同年,沪剧名家陈甦萍担任了长宁沪剧团团长,而在此之前,她已多年担任剧团的名誉团长。2012年4月,长宁沪剧团通过逐级审批,正式更名为“上海市长宁区沪剧传承中心(长宁沪剧团)”,由此成为了全额拨款的文化事业单位。

20世纪八九十年代,由于戏曲不景气,剧团收入颇低。但长宁沪剧团演出剧目的艺术水准,却丝毫没有降低。除了陈甦萍等演员的实力外,团内剧作家们紧抓社会热点的激情创作,也给了剧团强有力的支撑。当时的剧目,既有复排演出的西装旗袍戏《少奶奶的扇子》《秋海棠》《魂断蓝桥》《蝴蝶夫人》《八年离乱》等,也有反映爱国侨胞的《少女的心》、鞭挞当代陈世美的《棒打无情郎》、改编自巴基斯坦电影《人世间》的《歌女飘零》等,题材广泛、舞美新颖、唱腔优美,给长宁沪剧团带来不俗的声誉。

除了传统剧目,长宁沪剧团还一直紧扣时代发展脉搏,不断推出接地气的好剧,先后排演了《文红老师》《小巷总理》等“新经典”,以及“恩怨三部曲”“红色三部曲”“名著三部曲”“传奇三部曲”等众多原创剧目。2006年,沪剧《雷雨》远赴爱尔兰演出,第一次把一台完整的沪剧大戏带到欧洲,被欧洲观众称为“上海歌剧”;原创沪剧《文红老师》以查文红老师扶贫支教事迹为原型创作,由中央电视台拍摄成六集沪剧连续剧,在中央电视台播出8次,创造了央视戏曲现代戏重播之最,面向全国起到了推广沪剧、传递“上海精神”的积极作用;2008年剧团新创作剧目《废墟上的爱》连续演出60多场,创造了当时的演出场次佳绩;原创沪剧《小巷总理》以原长宁区虹桥街道虹储居民区党总支书记朱国萍为人物原型,讲述了社区干部“走百家门,暖百家心”的生动故事。2019年7月,该剧作为唯一代表上海参演文化部汇演的舞台剧,于北京梅兰芳大剧院上演,观众反响热烈,成为一张响当当的“上海名片”。

原创沪剧《小巷总理》演出现场

原创沪剧《小巷总理》演出现场

去年,为庆祝中国共产党成立100周年,长宁沪剧团重新创作了保留剧目《风雨江城》。创作过程中,主创团队并没有选取宏大或著名的革命历史事件,也没有选取众人皆知的革命英雄事迹,而是从一个普通的共产党员视角,从一个有血有肉有丰富情感的母亲视角,展现了女主人公崇高而真实的情感。剧中演员们克服了传统戏曲脸谱化的性格表达,剧组从舞台设计、演员造型、人物形象的塑造、故事情节的铺陈、群众场面的处理,以及“主旋律作品的年轻化表达”等方面,都进行了全新设计,引来诸多好评。

《风雨江城》彩排现场

2月10日晚,由长宁区文化和旅游局主办,中国上海国际艺术节中心、长宁沪剧团、虹桥艺术中心共同承办的“岁月流珍——纪念著名沪剧表演艺术家顾月珍先生诞辰一百周年沪剧演唱会”大获成功。台上一分钟,台下十年功。在筹备和排演这台演唱会时,陈甦萍为年轻演员反复播放顾月珍生前的演唱录音,几乎每天都亲自带着大家一起排练。由于常年练功、表演,陈甦萍的关节患了伤病,但只要站上舞台,即使是彩排,她也站得笔挺。一些偶尔喊苦喊累的年轻演员,在前辈的感染下,更加专心、努力地排练起来。“我们那个时候,一年能唱700多场戏,还觉得不够;现在的一些年轻人,多唱几场就觉得累了。我就告诉他们,要努力,不能丢了‘努力沪剧团’留下的团魂。”

正是由于“努力”团魂的激励和赓续,73年来,长宁沪剧团虽几经风雨,但始终紧扣时代发展脉搏,持续发出“长宁”声音。当年被誉为“坚持编演现代戏”的红旗剧团,如今依然旗帜飘扬……

从顾月珍到陈甦萍

艺术追求永不止歇

说起长宁沪剧团,除了“努力”,一定还绕不开两个名字——顾月珍和陈甦萍。

1921年,顾月珍在上海出生。14岁时,为了分挑家庭重担,她拜申曲艺人顾泉笙为师,艺名顾月珍。拜师一年后,顾月珍搭班进了“福英社”当三牌演员。不久,在新戏《空谷兰》中反串童子生良彦,演唱的“良彦哭灵”一曲在上海滩不胫而走,风靡一时。1938年,顾月珍成功扮演《姐妹花》中的二宝,从此成名。

1949年上海解放,顾月珍燃起了对新生活的希望,在江苏路创办努力沪剧团,演出了中国沪剧舞台上第一个“解放戏”《王贵与李香香》;主演《花木兰》并参加全国戏曲竞赛会演,获得演员一等奖;主演《赵一曼》大获成功,留下了舞台上流传的经典形象。

顾月珍经典作品《赵一曼》

顾月珍的一生和努力沪剧团、长宁沪剧团的发展密不可分,集中体现了文艺工作者在党的领导下,踔厉奋发、笃行不怠,始终坚持与时代同行、为人民歌唱的初心。如今,接力棒传到了陈甦萍手中,这位从小便与沪剧结缘的“戏痴”,以自己对艺术的热爱,带领长宁沪剧团不断取得新的成绩。

陈甦萍父母都是沪剧爱好者,从小家中收音机里放的都是沪剧节目。耳濡目染,儿时的陈甦萍就喜欢上了沪剧。高中毕业后,18岁的陈甦萍顺利考进长宁沪剧团,当了一名随团学员。

进入剧团半年,团里要排演《秋海棠》,陈甦萍因为京剧和武术功底,被选出演秋海棠的女儿梅宝。初登舞台,便给众人留下了深刻的印象。很快,陈甦萍被安排主演《魂断蓝桥》,从此开启了她的主角生涯。也是从那时起,陈甦萍成为了长宁沪剧团的“台柱子”,丁是娥、石筱英、杨飞飞等沪剧老一辈艺术家都对她十分关注,常常在艺术上对她进行指导。

当年,顾月珍以一曲“冷宫怨”,创造了缠绵悱恻的反阴阳新腔,从此成为沪剧女声唱腔中最常用的曲调之一,“顾派”艺术也对沪剧舞台表演的发展产生了深远影响。1984年,陈甦萍正式拜沪剧表演艺术家石筱英为师。她的表演和唱腔充分吸收了沪剧“石派”艺术的特色,但并不拘泥于某一流派,而是根据自身条件博采众长。在长期的演出实践中,陈甦萍不断探索唱腔艺术与舞台人物的塑造,逐渐创造了甜、糯、柔、润,风格鲜明、独树一帜的沪剧“陈派”艺术,被誉为沪剧界“五朵金花”之一。

陈甦萍

顾月珍的《赵一曼》开沪剧风气之先,在沪剧舞台上塑造了第一个女共产党员的艺术形象,成为剧团的经典保留剧目。顾月珍生前有一个未竟遗愿,就是希望能率领努力沪剧团赴北京演出。陈甦萍牢记初心,探索继承、发展、创新的新路子,成功创作新版沪剧《赵一曼》,进京演出后赢得了观众、专家与戏剧界的高度赞誉,实现了前辈艺术家的遗愿。

陈甦萍演绎《赵一曼》

“其实在这个过程中,诱惑还是蛮多的。”陈甦萍告诉记者,成名后,有人找她去演电视剧,也有人让她出国,但她最终还是“固执”地留在了沪剧舞台上。“沪剧对我来说,早已不是职业,而是人生!”陈甦萍坚定地说。

2006年,长宁沪剧团正式成为上海市非物质文化遗产保护单位。顾月珍的“顾派艺术”和陈甦萍所创造的“沪剧陈派艺术”,经市政府批准,被列入上海市非物质文化遗产保护项目。

陈甦萍对沪剧艺术的坚守换来了回报。她先后获得上海市青年演员汇演“红花奖”、全国戏剧汇演“优秀表演奖”、上海市人民政府“白玉兰戏剧表演艺术主角奖”。2015年,陈甦萍成为上海首批国家级非物质文化遗产沪剧保护项目的代表性传承人。在团长陈甦萍的引领下,黄爱忠、张燕雯、王斌、朱桢、魏敏菲、陈解西等优秀中青年演员也在守正创新、传承传播的道路上不断努力前行。

长宁沪剧团中青年演员带来的精彩表演

作为国家级非遗传承人,近年来,陈甦萍还穿梭在上海多家中小学之间,教学生们学说沪语,并尝试用著名的沪剧唱段解读上海话的标准发音,既形象又生动。

2020年11月26日,国家级非遗传承人陈甦萍沪剧传承基地在新泾中学正式挂牌。在日前的“岁月流珍——纪念著名沪剧表演艺术家顾月珍先生诞辰一百周年沪剧演唱会”上,新泾中学的孩子们也表演了沪剧演唱,展现了新一代年轻人对沪语、沪剧的热爱。

新泾中学的同学们表演沪剧演唱

近年来,大家发现,陈甦萍在舞台上出现的时间越来越少了。其实,那是因为她主动把许多登台表演的机会留给了年轻人,自己则更多地专注于沪剧教学与传承事业。“我在剧团已经40多年了,和‘她’一起成长。现在,越来越多的年轻人怀着对沪剧艺术的热爱,加入了我们这个队伍,就像当年的我一样。从努力沪剧团到长宁沪剧团,从顾月珍到陈甦萍,从陈甦萍到更多新生代沪剧演员。这一路是舞台创造精神的赓续,更是沪剧人不变的初心。”采访结束后,陈甦萍又匆匆赶往参加今年新剧目的创作研讨会……

团长的话

亲爱的观众朋友,新年好!

长宁沪剧团的前身是努力沪剧团,剧团创始人是著名沪剧表演艺术家顾月珍。纪念顾月珍老师百年诞辰演唱会,于2月10日晚在虹桥艺术中心举行。

沪剧表演艺术家顾月珍诞辰100周年纪念活动,是长宁沪剧团一次重要的艺术回顾,是向老一辈艺术家的深情致敬,也是全体演职人员不忘初心地一次再出发。

顾月珍老师20世纪50年代初在申城戏曲舞台拥有一席之地,她主演过几十台大戏,顾派唱腔优美,具有独特艺术风格,声誉很高。但顾月珍老师不满足于当时沪剧只演一些社会言情戏或传统的才子佳人戏,她努力推出沪剧原创新剧,歌颂新中国,歌颂革命英雄。1953年9月,她主演的《赵一曼》开沪剧风气之先,塑造戏曲舞台上的女英雄,充溢着正能量,体现出时代精神与艺术完整性。

优秀剧团的文脉代代相传。6年前,长宁沪剧团的大型沪剧《赵一曼》,代表上海文艺界进京参加“双70”全国优秀剧目展演,获得巨大成功。革命英烈赵一曼的正气与舞台形象,赢得首都观众、专家与戏剧界的高度好评。

纪念前辈艺术家顾月珍,就是要学习她努力创新的精神,演好戏,扬正气,传播红色文化,繁荣民族戏曲艺术。

本次活动得到了长宁区各级领导、尤其是区文旅局领导的全程支持与指导,在此特别鸣谢。

2022.2

陈甦萍

部分图片来源于长宁沪剧团

文字/图片:甘力心

编辑:李冰倩

*转载请注明来源于“上海长宁”