长宁这位“老法师”用了20万张胶片记录上海40年的发展 发布时间:2022-11-03

在长宁的市民学习中心,有一位摄影“老法师”。从20世纪80年代起,他便开始用相机记录上海的城市发展。40年斗转星移,他的足迹遍布上海的各个角落,上海的重大变迁也都能从他的作品中窥探一二,他就是陆杰。

陆杰,这个被喜爱他作品的人们笑称为“非典型”摄影师,坚持拍了40年上海,像拍纪录片一般去捕捉这个城市的全貌,用20万张胶片建立了上海城市化发展的影像库。

他的作品,从20世纪80年代开始,跨越至今。大到城市发展的重要事件,小到里弄人家的普通生活,都是他镜头下的主角;无论是老上海旧式橱窗的日用陈设,还是黄浦江边的艨艟巨轮,都能在他的作品中找到影像。这座海派城市的一点一滴都是陆杰关注的焦点。

陆杰从小喜爱地理与历史,家中不少长辈又从事建筑、历史、社会学专业,由于从小跟着长辈一道在外跑,受这些长辈的影响很深,陆杰拍照就不只是停留在艺术角度的美,更多的是站在社会、历史变迁的视角去思考。

“少年时代看到过一本《国家地理》杂志,非常喜欢,从此就有了想要记录这个时代变迁的念头。这个念头慢慢地转化成我之后40年的生活重心。我喜欢驾驶着自己的吉普车穿行在上海各个地带,年复一年地追踪普通人的生活轨迹,搜寻那些即将消失的和正在诞生的城市生活场景。这些照片可能无法改变我们的生活,但确实映照着我们的岁月,帮助我们理解这座城市,理解过去。”陆杰说。

2014年,陆杰和长宁区业余大学(社区学院)共同创设了陆杰城市影像工作室。

工作室坐落在长宁区市民学习中心的一隅,每年在区学习办的支持下,立足市民终身学习需求,通过不同专题的城市影像展览、城市影像记录高端讲座、城市记忆人文行走等活动为市民提供具有丰富文化内涵的学习项目。

陆杰城市影像工作室

同时,在区社区学院的组织下,工作室常常深入社区,开展贴近市民生活的城市影像巡展、社区教育摄影教师培训、摄影沙龙活动等,让广大市民有机会走进由一组组珍贵的、不可复制的照片串联起来的具有艺术美感与史料研究的影像资料库。

如今,通过与长宁区学习办、业余大学的深度合作,工作室成为传播和普及城市影像文化及上海海派文化、服务市民终身学习、培养区域摄影艺术人才的专业平台。

长宁市民学习中心定期举办各类影展及学习交流分享活动

延伸阅读

一起来看看他镜头里,上海发展40年的巨大变化。

80年代的上海记忆

陆杰在80年代以航拍方式记录的上海城市全景,与日后的航拍作品相互对照,将上海城市变化的每一个细节都清晰地呈现出来。而回到地面上进行的人文景观的拍摄在今天看来,则成为了十分珍贵的日常生活风情画。

外白渡桥和长江轮渡。1980年代

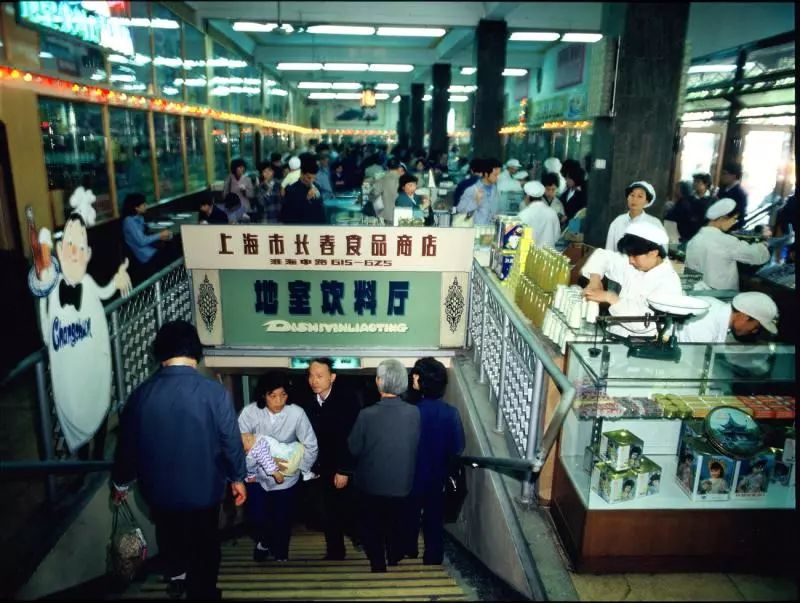

昔日的长春食品商店同样人声鼎沸。1980年代

雨水泛滥里“靠推上车”的旧时光。1980年代

上海理发店里烫发的“潮人”们。1980年代

90年代的浦东大发展

1990年代,以浦东新区政府成立和东方明珠兴建作为重要节点,陆杰认识到浦东在未来所具备的潜力与可能,对于摄影师来说也是一个极好的创作契机。

从1990年开始,他把镜头对准浦东。其间他拍摄的航拍作品,与八十年代“城市扫描”过程中积累的浦东影像相互参照,从而产生了强烈的反差感。

从外滩看建设中的东方明珠。 1992年

从浦西航拍浦东。1988年

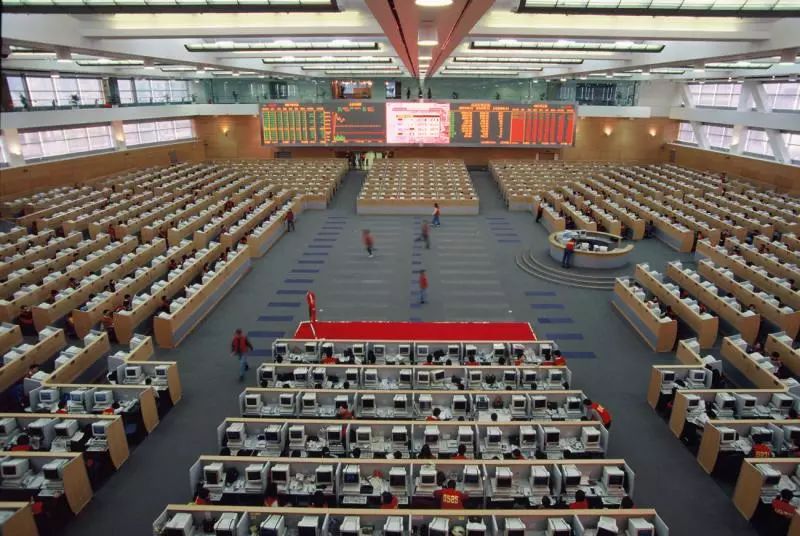

刚开始营运的上交所。1990年

建设中的杨浦大桥。1992年

远处即将竣工的金茂大厦。1998年

千禧年后的上海与世博

2010年世博会后,陆杰的《世博日记》出版,全书中对于世博规划区的影像记录跨度长达十年时间。

从航拍浦江两岸,到白莲泾的日常生活,再到上钢三厂、江南造船厂热火朝天的生产场景,陆杰完成了对地理概念上的世博园区从宏大叙事到微观呈现的立体刻画。

鸟瞰白莲泾。2002

即将离开白莲泾的居民们。2005

上钢三厂的炼钢炉。 2002

江南造船厂忙碌的工人。2006

80年代的浦江两岸。

即将合龙的卢浦大桥。2002

初见雏形的中国馆。2009

紧张施工中的世博园现场。2009

资料由长宁区社区学院提供

文字:朱文轩

编辑:李冰倩

*转载请注明来源于“上海长宁”