长宁这所学校里竟然藏着一个石头博物馆 发布时间:2023-08-13

如何挖掘每个孩子的潜能,让学生从“有才”走向“成才”?上海市仙霞高级中学始终坚持育“人”的价值理念,努力将学生培养成为“知书达礼、信息见长、活跃进取”的卓越青少年。

说到仙霞高级中学,不得不提起学校的地质科普教学。走进学校信息化互动学习场馆,仿佛置身于一座小型自然博物馆,各种常见的、珍奇的矿石标本和化石,静列馆内,让人大开眼界。这些珍贵的藏品,除了有专用学习室校本建设购买之外,还有许多来自社会力量的大力支持和捐赠。曾有一位南极昆仑考察站副站长,将一块做完科研的南极标石放到学校,供学校进行科普教学。

“我们经常会说,虽然去不了南极洲,但可以在这里摸摸南极洲的标石,感受它的极端环境,很有意义。”学校地理教师赖才炎介绍,学校围绕“1+2+N”(“1”是指一个信息化互动学习室,“2”是指室外室内两片地质标石观展区,“N”是指支撑现代教学的多元学习平台和课程资源)开展教学,“室外的地质标本展区展示的是化石和地貌景观石,我们把它叫作‘地质长廊’,室内主要展示矿晶、岩石和一些代表性的珠宝。”

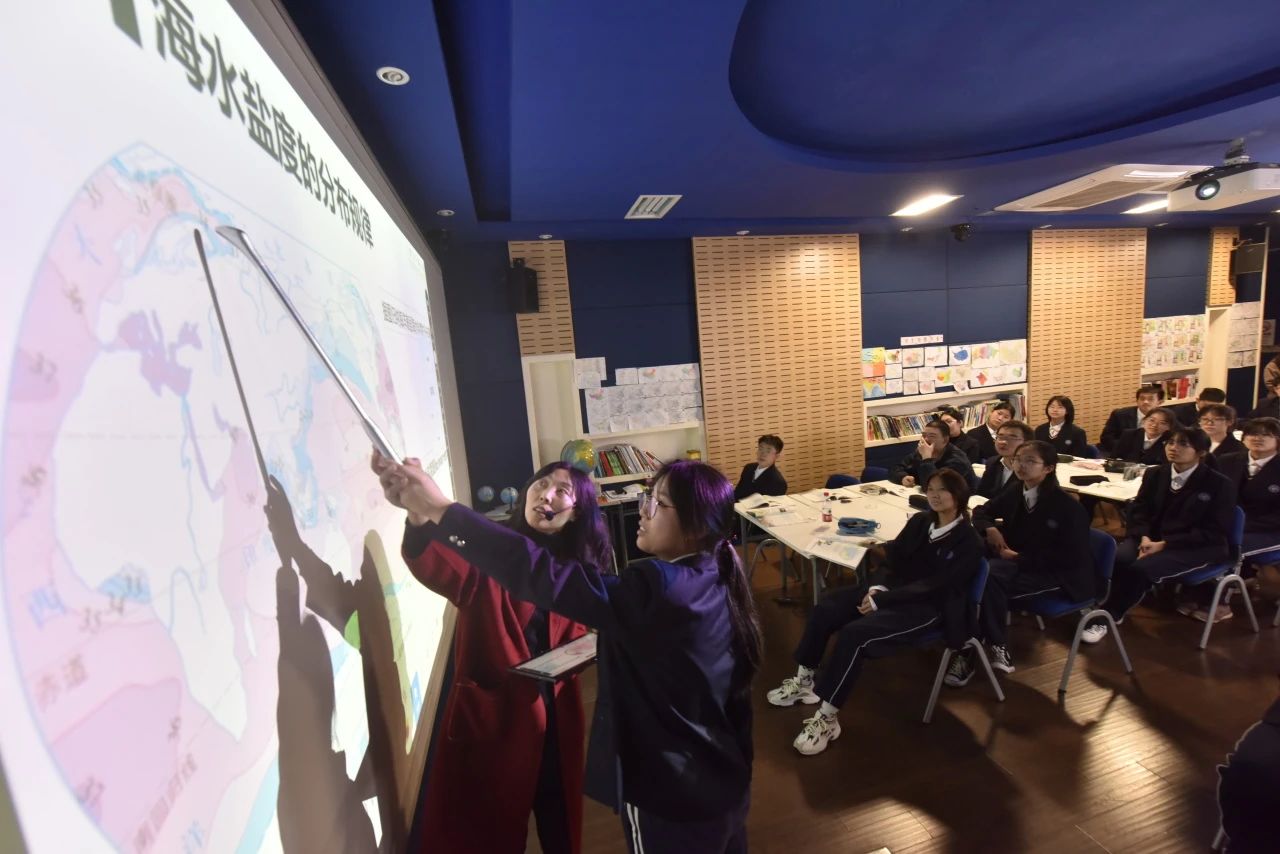

老师在课堂上讲解海洋知识、地球板块、恐龙生存灭亡等,拓展学生的眼界。

今年6月,学校新揭牌成立了一间“海洋科普馆”,为学生认识海洋,新辟了一片教学、展示的学习天地。

创建于1988年的仙霞高级中学,在三十多年的办学历程中,着眼于学生未来的发展,进行了卓有成效的探索,并确立了以“人文笃厚、多元融合、信息见长和活力开放”为主要特征的课程体系与架构。

“我们‘中国课程’有一个‘长宁地图绘制和红色寻访’的学习,主要依托高中语文新教材和长宁5条人文风貌街区以及区内的红色资源,我们会带学生去进行人物志、风物志的采访。”语文教师应雅鹃表示,“我们通过这些课程,让学生对区内文化特色有更深的感受和体悟,给予学生更多文化自信,树立他们的家国情怀。”

学校的人文笃厚类课程,注重学生人文素养的发展,以人文积淀和人文情怀为出发点和归宿点,通过开设“中国课程”和“戏剧课程”延伸语文课堂,其中,“中国课程”引领学生走出校园,寻访红色足迹,“戏剧课程”则通过排演心理剧、家庭教育剧、中西方经典名剧等,开辟学科综合实践的新路径,深化德育课程的价值引领。

为了更好激发学生“思维活力”“艺术活力”“体育活力”,学校设置了活力开放类课程,包括趣味陶艺、舞蹈、视觉艺术等,使学生在经典文化与时尚潮流的交错中捕捉灵感,浸润心灵,闪动智慧。陶艺课是诸多学生青睐的课程。在轻松的氛围下,学生们跟着老师学习陶艺制作,看着松软的泥巴在自己手中,变成花篮、玫瑰花、康乃馨等一件件小作品,趣味十足。“我认为陶艺课是一个享受创作的过程,每做出一件作品,都很有成就感。”“跟着老师学做各种工艺品,还学到了很多知识。”

在陶艺课程上,学生们体验到更多快乐与成就。

此外,学校的多元融合类课程,通过多学科整合、跨学科融合,关注学生的多元发展。例如深受学生欢迎的社团活动、艺术节、校运会等多元主题活动;具有综合性、探索性的“四季流转 五育并举”劳动教育多元实践课程等,这些课程不拘泥于课堂和教室,丰富了学生的校园生活体验。

学校的信息见长类课程,通过构建智慧课堂,不断推进信息技术与教育教学的深度融合;同时,学校打造了基于师生智能终端的教学空间环境,为常态化互动课堂应用提供了保障。2019年学校被评为上海市信息化应用标杆培育校。

学校数学课常态化使用纸笔课堂,使用C-STEP学习范式开展地理教学等,都为实现信息素养融入学生终身学习能力提供了支撑。

“人人有才,人无全才,扬长补短,人人成才”。多年来,仙霞高级中学坚持育“人”的价值理念,通过精心设计特色课程,以学生为本,致力于让“让每个学生更好地成长”。

撰稿/摄影:陈容超

编辑:毕扬静

责编:李晶莹

*转载请注明来源于“上海长宁”