哈密居民区全域创成“无疫小区”,居民齐夸“这群人”! 发布时间:2022-05-23

30余名在职党员就地请战,将临时党支部建在疫线上,他们用“一名党员一面旗”的示范作用冲锋在前,带领居民迎战疫情“大考”,使所在的北新泾街道哈密居民区成功创建全域“无疫小区”,截至目前已连续35天无新增阳性感染者。

哈密居民区管辖的明欣公寓和新宁小区始建于上个世纪九十年代,20个楼栋均为没有电梯的5层、6层老公房。疫情之初,居民区31名在职党员闻令而动,第一时间到居住地党支部报到,在居民区党总支牵头下,组成了战疫临时党支部,除1名党员处于封控状态,其余30名党员均在社区各支志愿服务队伍中发挥骨干作用。

作为就地支援社区的中坚力量,他们承担了协助核酸检测、分发抗原试剂、物资保障、代为配药、快递搬运、特殊群体关爱、楼道垃圾清运等繁杂工作,用实际行动诠释“走在前、作表率”,为900余位居民筑起了坚固的“防护堡垒”。

孙朝忠是一名有着25年党龄的老党员,封控以来他自发建立小区团购群,保障居民基本生活需求。每次他都会提前联系好团购供应商,在物资到达前早早等候在小区门口,并负责最后的消毒和配送工作。有一次团购物资凌晨1点才送到,他和志愿者们就一直忙到凌晨3点。他还是社区里的热心人,邻居马桶堵了,煤气打不着火,他主动上门帮忙修理;得知被封小区的装修工人物资紧缺,他拿出家中“库存”以解其燃眉之急。

华旎是2019年才搬来新宁小区的“新北新泾人”,疫情前生活工作“两点一线”,和居委会、社区邻里鲜有交集。封控后,在居委会的组织下,她与一批年轻人成为首批“团长”。考虑到居委会干部当时都忙于防疫事务、核酸检测等工作,她和其他“团长”自发组织了小区志愿服务团队,负责团购物资的派发工作。通过众筹和邻里互助等形式,她还与志愿者一起解决了社区独居老人的生活物资需求。

“90后”陆巍是入党积极分子,4年的社区工作经验,令她对居民非常熟悉,被大家亲切地称为“最强大脑”。大人群核酸采样现场,即便居民佩戴口罩她也能一眼辨别,脑中瞬间反应出居民所住楼栋号、门牌号及同住人等信息并记录在册,有效加快采样速度;遇到外籍居民,她会用流利的英语进行交流。同时,她还添加了外籍居民的微信,梳理他们的购买需求后转达给“团长”。在她身边有一本工作手册,密密麻麻地记录着居民120转运、就诊证明、买菜、配药等需求和处理结果。每天,她还会赶往社区卫生中心、同仁医院为居民配药,保证医院有药的情况下居民配药诉求解决不过夜。

赵国顺是新联坊物业人员,也是一名党员,这波疫情以来,他一直住在物业办公室。为严守小区大门,他与保安仔细核查人员进出通行证和快递人员保供证明,认真消杀每批物资和物品;为在“足不出户”期间做好居民服务工作,他骑着电瓶车将快递外卖、物资等短驳至各楼道口,再由楼道内志愿者分发给居民。

特殊时期,居委会不断完善的工作做法和工作台账也为社区抗疫工作夯实了基础。居民区有10名行动不便的老人需要医生上门采样、部分聋哑人居民需要居委会干部陪同扫码、上网课小朋友需在特定时间段下楼做核酸……居委会将基础信息一一完善,确保了每次大人群核酸筛查时做到应采尽采,为后续各项工作提供了有利的数据支撑。

进入防范区管控阶段,按照“有序放开、有限流动、有效管控”的要求,居委会干部和志愿者轮班值守在小区门口,严格落实出小区“一看一扫一验一登记”,进小区“一扫一测一消杀”。

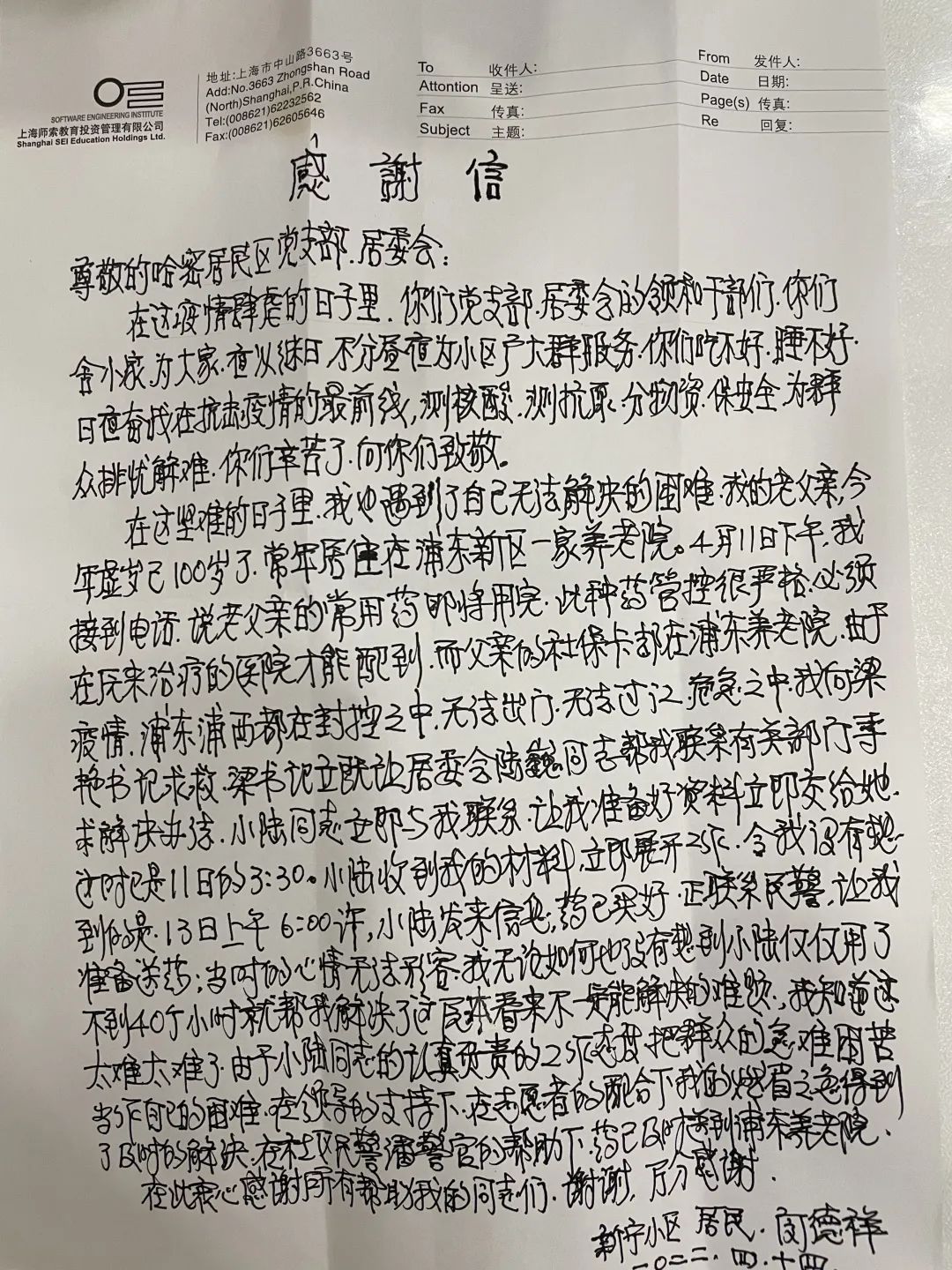

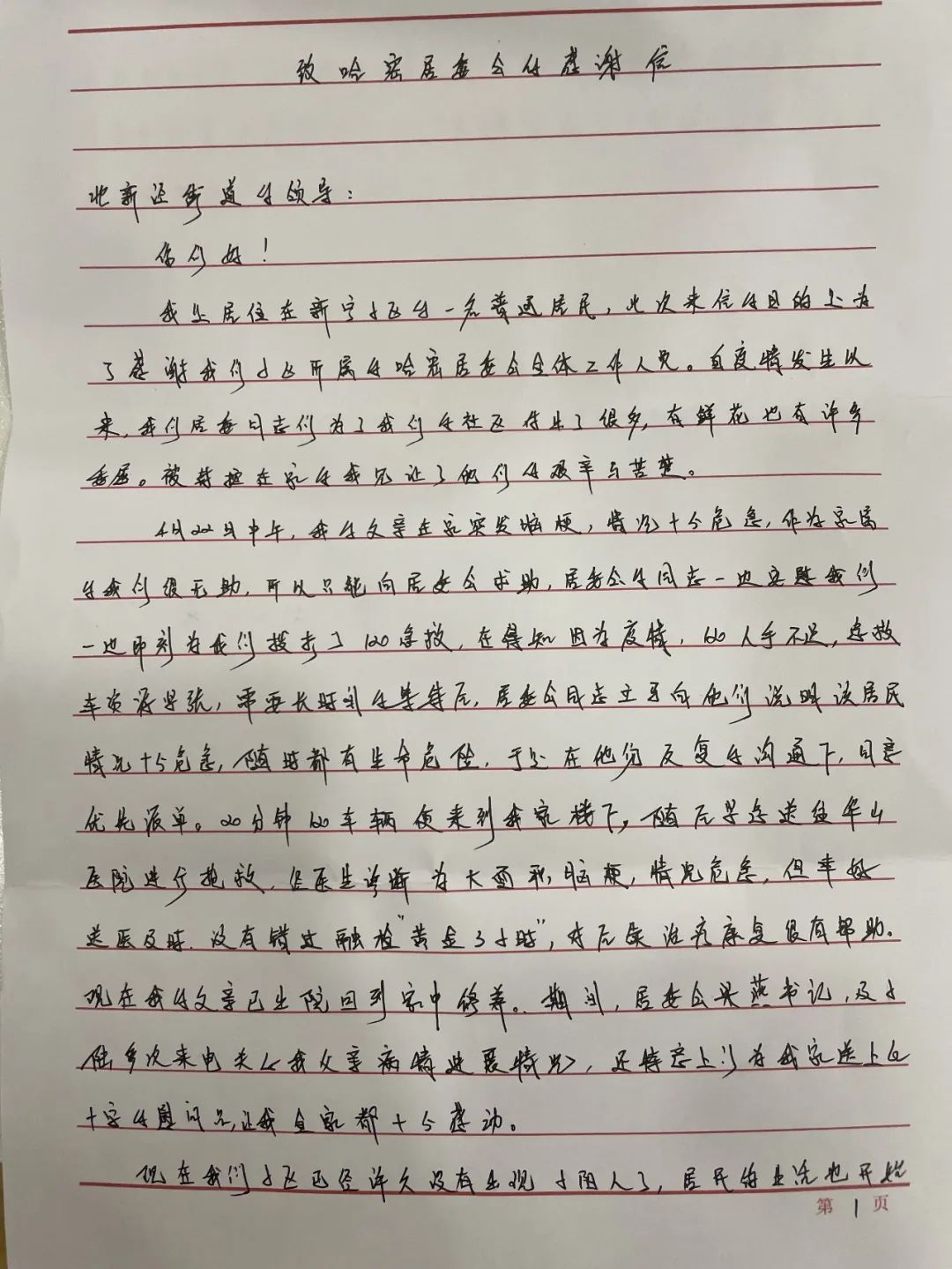

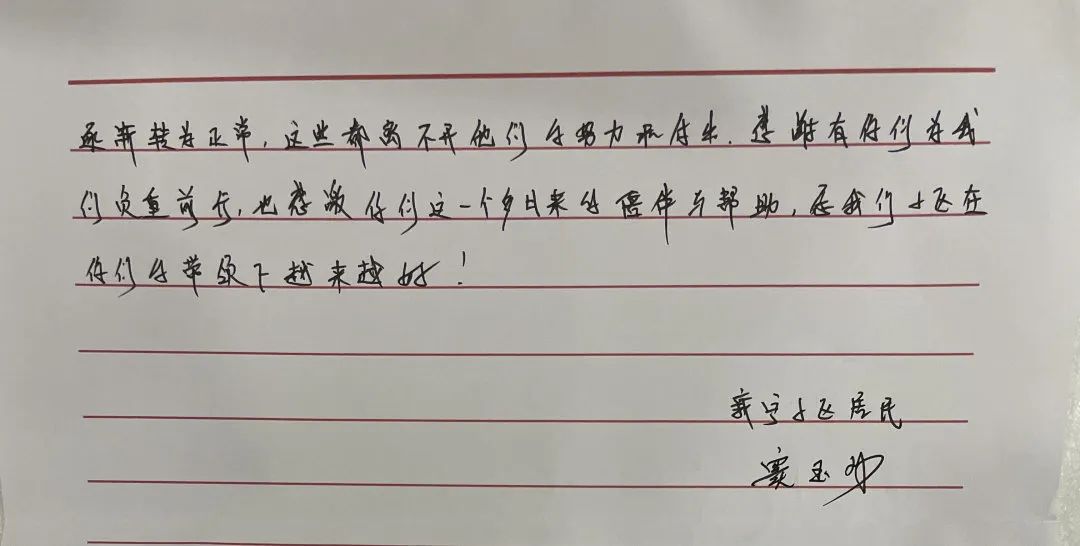

四月中旬,哈密居民区接连收到两封来自新宁小区居民的手写感谢信。

原来4月22日中午,居民窦师傅突发脑梗,居委会第一时间拨打120急救电话。20分钟后,患者被送往华山医院抢救,医生诊断为大面积脑梗。因送医及时没有错过“黄金3小时”,如今窦师傅已出院在家中休养康复。

4月11日下午,居民闵老伯接到电话说住在浦东某养老院的父亲常用药即将用完。药品必须在父亲原先接受治疗的医院才能配到,父亲社保卡又在养老院,自己因封控在家无法出门……情急之时,闵老伯向哈密居民区党总支书记梁燕求助,居民区当即联系有关部门,同步通知闵老伯准备相关材料,13日上午6时“跨江”难题在社区民警潘警官的协调帮助下也顺利解决。

如今,哈密居民区成功创建成为全域“无疫小区”,邻里之情愈加融洽和温暖,社区居民更加配合疫情防控工作,合力守护来之不易的“无疫家园”。

图片来源于北新泾街道

文字:李嵩楠

编辑:李冰倩

*转载请注明来源于“上海长宁”